诱导液相烧结实现锂离子电池正极高效升级回收

发布时间:2025-09-05 08:34 浏览次数:71

近日,韩国浦项国立大学Pilgun Oh教授等人提出直接暴露加热(DEH)法,在约 5MPa mild 压力下将废 NCM523 转化为 8μm 大尺寸单晶 NCM622,循环 100 次后容量保持率达 94.4%。该团队通过 DEH 法减少 3.7MJ 能耗与 0.04kg LiOH・H₂O 用量,制备的双模态电极密度达 3.6g/cm³, volumetric 能量密度达 1921Wh/L。

该成果以 “Study of induced liquid-phase sintering effect in lithium-ion battery cathode upcycling” 为题发表在《Joule》期刊,第一作者 Mingi Hwang,单位为韩国浦项国立大学智能绿色技术工程系。

一、内容简介

为实现锂离子电池(LIB)真正可持续的升级回收,浦项国立大学团队提出直接暴露加热(DEH)技术。该技术通过精准控制反应动力学,省去传统非平衡加热过程,在约 5MPa 的温和压力下,将废弃的 LiNi₀.₅Co₀.₂Mn₀.₃O₂(NCM523)正极材料转化为尺寸达 8μm 的大尺寸单晶 LiNi₀.₆Co₀.₂Mn₀.₂O₂(NCM622),且能通过调控热处理时间制备小尺寸单晶颗粒,进而构建密度为 3.6g/cm³ 的双模态电极。相较于传统加热(CH)法,DEH 技术减少 3.7MJ 能耗与 0.04kg LiOH・H₂O 用量,降低 0.58kg/kg 的温室气体排放,制备的电极在 45℃、4.5V harsh 条件下循环 100 次后容量保持率达 94.4%, volumetric 能量密度达 1921Wh/L,不仅解决了颗粒尺寸与结构稳定性的权衡问题,还为 LIB 闭环制造提供了可规模化的路径。

二、研究背景

锂离子电池(LIB)在交通电气化与可再生能源整合中至关重要,但需求激增带来环境与资源挑战。LIB 寿命仅 8-10 年,未来十年大量报废电池若填埋会污染水土,且其生产依赖稀缺矿产,加剧供应链风险。目前主流的湿法与火法回收虽能回收金属,但能耗高、污染大、效率低;直接回收虽通过物理化学处理恢复废正极结构,却存在局限。多数废正极如 NCM523 为低镍含量的二次颗粒,比表面积大,能量密度与循环稳定性差。要将其转化为商用资源,需提高镍含量并将二次颗粒转化为单晶,然而现有方法要么依赖高压工艺(如高压造粒)增加成本与能耗,要么面临高温下晶粒生长与层状结构向尖晶石、岩盐相等不可逆相转变的权衡问题,难以在温和条件下实现高效升级回收。

三、研究内容

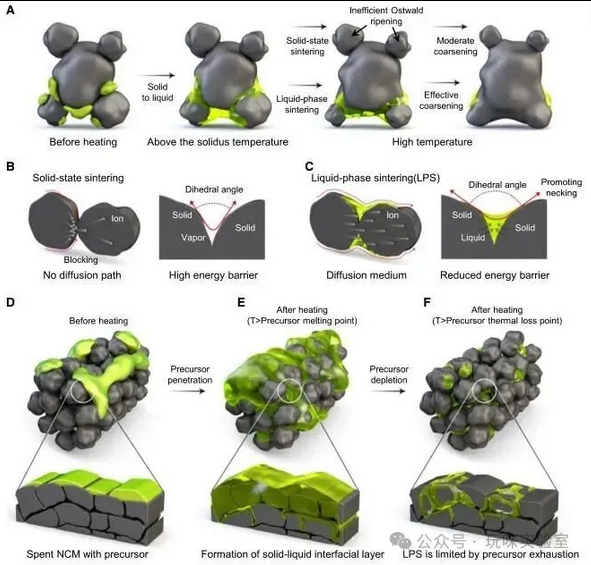

图 1 液相烧结(LPS)及其在废 NCM 升级回收中的应用

该图系统展示了液相烧结(LPS)的原理及在废 NCM 升级回收中的优化应用。图 1A 对比了多组分粉末热处理时的两种烧结现象:固相烧结仅能实现适度粗化,而 LPS 可通过液相促进高效粗化,解决了固相烧结中离子扩散路径少、能垒高的问题。图 1B 和 1C 进一步揭示 LPS 的高效机制,固相烧结中固体颗粒间离子扩散困难,而 LPS 中液相作为扩散介质,降低能垒并通过毛细管力促进颈部形成,显著提升烧结效率。图 1D 至 1F 聚焦废 NCM 的升级回收优化:图 1D 显示废 NCM 二次颗粒因长期充放电存在内部裂纹;图 1E 表明液相前驱体(如 LiOH)可渗透这些裂纹,增大固液界面(SLI)层面积,为 LPS 创造有利条件;图 1F 则指出需抑制加热阶段液相损耗,避免因前驱体耗尽限制 LPS 效果。通过这些设计,LPS 能在无需高压造粒等成本密集型工艺的情况下,将废 NCM 转化为大尺寸单晶颗粒,为后续 DEH 技术的开发奠定理论基础。

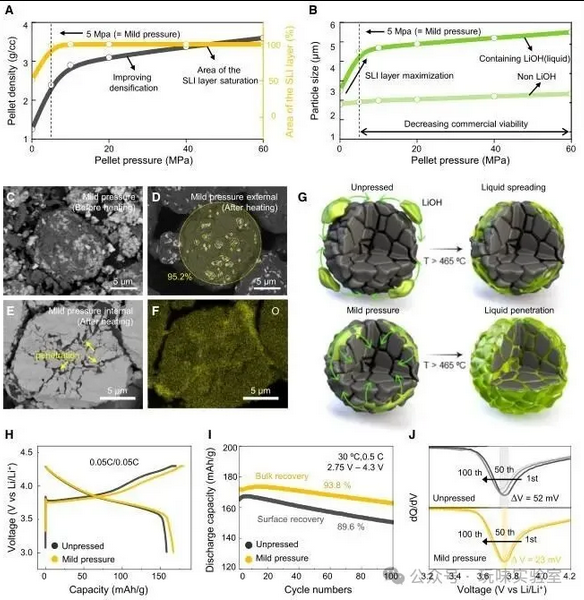

图 2 温和压力对废 NCM 复合材料中 SLI 层形成的增强作用

该图量化分析了温和压力对废 NCM 复合材料中固液界面(SLI)层形成的影响及由此带来的性能提升。图 2A 显示,随着压片压力增加, pellet 密度线性上升,而 SLI 层相对面积在 5MPa 时达到 98.3% 并趋于饱和,证明 5MPa(相当于 70kg 成年人手动施加的压力)即可实现 SLI 层最大化。图 2B 表明,添加 LiOH 的复合材料在 5MPa 时颗粒生长显著加速,未添加 LiOH 的则生长缓慢,证实 SLI 层最大化是颗粒生长的关键驱动因素。图 2C 至 2G 通过 SEM 图像与示意图展示微观机制:图 2C 显示温和压力下固体 LiOH 附着在废 NCM 表面;图 2D 和 2E 显示热处理后 LiOH 均匀覆盖表面并渗透内部裂纹,SLI 层占比达 95.2%;图 2F 的 EDS 氧元素 mapping 证实,施压样品在 NCM 内部也有强氧信号(对应 LiOH 及其热转化产物 Li₂O),而未施压样品仅表面有信号;图 2G 对比指出未施压时 LiOH 无法充分扩散与渗透。电化学性能上,图 2H 显示施压的再生 NCM523 初始放电容量达 166.8mAh/g,比未施压样品高 8.9mAh/g;图 2I 中其 100 次循环 retention 率达 93.8%,高出 4.2%;图 2J 的 dQ/dV 曲线表明,未施压样品还原电位下降 52mV,且峰强度逐渐降低,暗示存在岩盐相向尖晶石相的不可逆转变,而施压样品仅下降 23mV,结构更稳定。这些数据证明,5MPa 的温和压力能通过优化 SLI 层促进体相补锂与结构恢复,且该压力易在传统工艺中实现,兼具科学性与商用可行性。

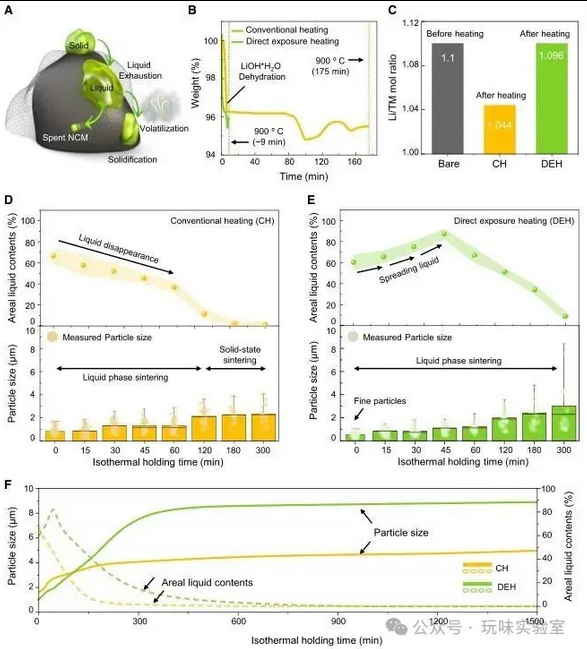

图 3 加热过程中液相损耗机制及 DEH 对 LPS 的最大化作用

该图揭示了加热过程中液相(LiOH)的损耗机制,并验证了直接暴露加热(DEH)通过抑制损耗、延长液相存在时间来最大化液相烧结(LPS)效果的作用。图 3A 指出加热过程中 LiOH 液相存在三种损耗途径:与 O₂反应生成 Li₂O 的固化反应、溶解到废 NCM 中的锂化反应,以及 LiOH 的挥发。图 3B 的热重分析(TGA)显示,传统加热(CH,5℃/min,175min 达 900℃)在 460℃以上出现显著重量变化,而 DEH(100℃/min,9min 达 900℃)延迟了重量变化,证明其能抑制固化与锂化导致的液相损耗。图 3C 的 ICP 分析表明,CH 处理后 Li/TM 比从 1.1 降至 1.044,而 DEH 处理后仍保持 1.096,证实 DEH 可减少锂挥发。图 3D 至 3F 对比了 CH 与 DEH 在等温烧结阶段的液相含量与颗粒生长:图 3D 中 CH 的液相含量从初始 66.47% 持续下降至 180min 时的 0%,颗粒生长速率从 1μm/h 降至 0.06μm/h,300min 后最大颗粒仅 4μm;图 3E 中 DEH 的液相含量在 45min 时升至 87.15%,180min 后颗粒达 4.8μm,180-300min 生长速率达 1.2μm/h(是 CH 的 20 倍),最终最大颗粒达 8.4μm;图 3F 的长期数据显示,两种方法均在液相耗尽后颗粒生长显著减缓,进一步证明 DEH 通过保留液相实现高效颗粒生长,解决了传统工艺中颗粒尺寸受限的问题。

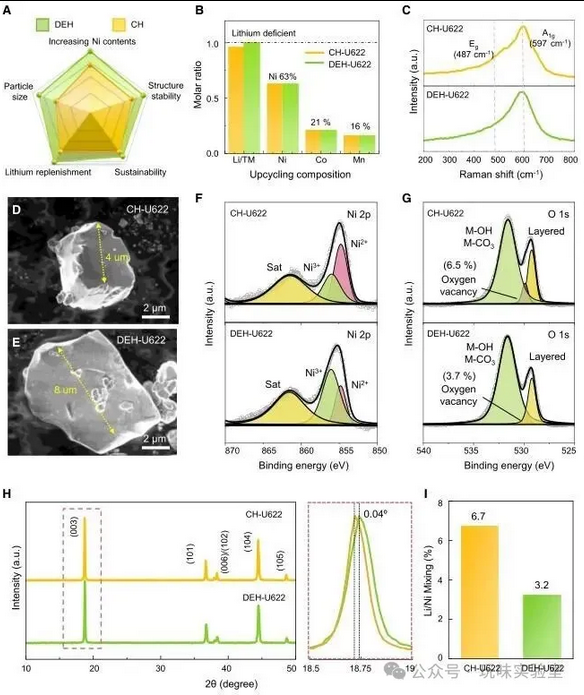

图 4 DEH 与 CH 两种升级回收工艺的关键参数对比

该图从五个关键参数(镍含量提升、锂补充效果、颗粒尺寸、结构稳定性、可持续性)系统对比了 DEH 与传统加热(CH)制备的 NCM622(分别记为 DEH-U622 与 CH-U622)。图 4A 的示意图概括 DEH 在所有参数上均优于 CH。图 4B 的 ICP 分析显示,两种方法均将镍含量从 NCM523 的 50% 提升至 63%,但 DEH-U622 的镍分布更均匀,且 CH-U622 存在明显锂缺陷(Li/TM=0.95)。图 4C 的拉曼光谱中,CH-U622 的 A₁g/Eg 比值更低,证明其因锂缺陷导致晶格中氧层排斥作用增强,结构稳定性差。图 4D 和 4E 的 SEM 图像显示,CH-U622 颗粒尺寸为 4μm,而 DEH-U622 达 8μm,是前者的两倍。图 4F 的 XPS Ni 2p 光谱表明,CH-U622 的 Ni³⁺/Ni²⁺比值更低,暗示层状结构中阳离子混排更严重;图 4G 的 O 1s 光谱显示,CH-U622 的氧空位占比 6.5%,是 DEH-U622(3.7%)的 1.76 倍。图 4H 和 4I 的 XRD 分析证实,CH-U622 的(003)峰偏移 0.04°,阳离子混排率达 6.7%(是 DEH-U622 的 2.09 倍),且 TEM 显示其表面存在岩盐相(Fm3m),而 DEH-U622 从表面到体相均为均匀的层状结构(R3m)。可持续性方面,DEH 减少 3.7MJ 能耗与 0.04kg LiOH・H₂O 用量,总成本降低 0.81 美元 /kg,证明其在性能与经济性上的双重优势。

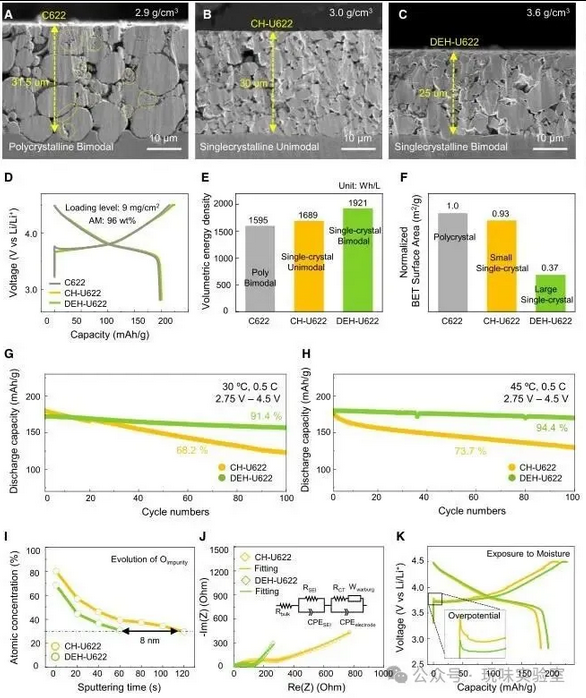

图 5 DEH-U622 的电极性能与稳定性测试

该图全面评估了 DEH-U622 的电极微观结构、电化学性能及存储稳定性,证实其商用潜力。图 5A 至 5C 的截面 SEM 图像显示,商用多晶 NCM622(C622)电极密度仅 2.9g/cm³ 且颗粒内有裂纹,CH-U622 电极(单模态)密度 3.0g/cm³,而 DEH-U622 构建的双模态电极(7:3 质量比的大 / 小颗粒)密度达 3.6g/cm³,空隙显著减少。图 5D 和 5E 的电化学测试表明,三者的比容量相近(约 197-200.6mAh/g),但 DEH-U622 电极的 volumetric 能量密度达 1921Wh/L,分别比 C622(1595Wh/L)和 CH-U622(1689Wh/L)高 20.4% 和 13.8%。图 5F 的 BET 分析显示,DEH-U622 的比表面积仅 0.37m²/g,低于 C622 与 CH-U622,为其优异稳定性奠定基础。图 5G 和 5H 的循环测试表明,DEH-U622 在 30℃、4.5V 条件下 100 次循环 retention 率达 91.4%(CH-U622 为 68.2%),在 45℃时达 94.4%(CH-U622 为 73.7%),且温度校正因子 K_T=1.05(CH-U622 为 0.978),证明其具有正热激活效应。图 5I 至 5K 的存储稳定性测试显示,在 100% 湿度下放置 24h 后,DEH-U622 的表面杂质层更薄(XPS 深度分析显示其杂质层比 CH-U622 薄 8nm),EIS 测试中 RSEI 与 R_CT 更低,初始过电位更小,形成放电容量达 196.0mAh/g(比 CH-U622 高 12.6mAh/g),证实其在恶劣存储条件下仍能保持优异性能,满足实际应用需求。

四、结论与展望

本研究提出的直接暴露加热(DEH)技术,通过精准控制反应动力学,成功解决了锂离子电池正极升级回收中颗粒尺寸与结构稳定性的权衡问题。DEH

省去非平衡加热阶段,抑制液相损耗与不可逆相转变,在约 5MPa 温和压力下将废 NCM523 转化为 8μm 大尺寸单晶

NCM622,还能通过调控热处理时间制备小颗粒,构建密度 3.6g/cm³ 的双模态电极,其在 45℃、4.5V 下循环 100 次容量保持率达

94.4%,volumetric 能量密度达 1921Wh/L。同时,DEH

减少能耗与锂前驱体用量,降低成本与温室气体排放,兼具性能与经济性优势。未来,该技术不仅可推广至其他类型废正极(如 NCM811、LFP

等)的升级回收,还能为先进材料合成提供新范式,助力实现真正可持续的 LIB 闭环制造,推动新能源产业的绿色发展。(文章来源自:玩味实验室)